Une réappropriation locale des ressources minières en RDC est-elle possible ?

En mars dernier, le gouvernement congolais annonçait une suspension de quatre mois de ses exportations de cobalt. Première productrice mondiale de ce « minerai d’avenir » utilisé pour les batteries de nos voitures électriques et autres smartphones, la République démocratique du Congo (RDC) a produit en 2024 près de 76 % du cobalt à l’échelle mondiale selon l'Institut américain d'études géologiques (USGS). En début d'année, l'État congolais justifiait sa décision par sa volonté de stabiliser le marché face à une surabondance de l’offre qui a divisé les prix par quatre en trois ans. Un pari jugé risqué, car il pourrait dissuader les investisseurs.

DES RESSOURCES MINÉRALES INESTIMABLES

La République démocratique du Congo regorge de richesses naturelles rares qui la placent au centre de l’attention sur le marché international. Les sols de ce « pays continent », dont la superficie avoisine les deux tiers de l’Europe occidentale, sont notamment exploités pour leurs gisements de cuivre, de diamants, d’or, de lithium, de pétrole et de gaz. L’est du pays abrite quant à lui de nombreuses exploitations d’étain, de tungstène, de tantale et de cobalt, définis comme « minéraux critiques » par l’Agence internationale de l’énergie. Ces minéraux rares sont aujourd’hui considérés comme essentiels dans le processus de décarbonatation de nos sociétés modernes car ils permettent de miser sur des « technologies vertes » plus durables.

« La RDC joue un rôle central dans cette transition énergétique mondiale », avance Corey Pattison, membre du programme Catastrophes et conflits des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE). « Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), un véhicule électrique nécessite en moyenne six fois plus de ressources minérales qu’un véhicule thermique classique. Les prévisions concernant les besoins en cobalt et en lithium montrent une augmentation estimée à plus de 600 % dans les années à venir. » Or, à elle seule, la RDC détient 70 % des réserves connues de cobalt dans le monde, et exploite 20 à 30 % du coltan mondial, notamment dans la mine de Rubaya, au Nord-Kivu, à l’est du pays.

Cette demande croissante entraîne une intensification de l’exploitation minière, souvent au détriment des populations locales et de l’environnement.

AU COEUR DE LA DEMANDE MONDIALE

Face à cette demande internationale croissante, les rendements de l’industrie minière en RDC ont augmenté de 12,8% en 2024, contre seulement 3,2 % pour les secteurs non-miniers. Cette industrie rapporte des milliards de dollars aux élites congolaises ainsi qu’aux grandes firmes internationales qui investissent sur le territoire. Pourtant, 73,5 % des Congolais vivaient l’an dernier avec moins de 2,15 dollars par jour, alors même qu’une vaste majorité de la population travaille dans le secteur minier.

« La Banque mondiale considère la RDC comme un pays fragile, agité par de nombreux conflits actifs et d’importantes problématiques de corruption à l'échelle gouvernementale » explique Corey Pattison. Selon le groupe d’experts de l’ONU sur la RDC, l’exploitation minière joue un rôle essentiel dans le financement des groupes armés, comme le mouvement du 23 mars (M23), soutenu par le Rwanda, dans les provinces orientales du Nord et du Sud-Kivu, qui s'est emparé fin avril 2024 de la mine de coltan de Rubaya et a créé une voie de connexion directe avec le Rwanda.

Selon un rapport du conseil de sécurité de l’ONU, on estime que le M23 perçoit environ 800 000 dollars par mois à partir de la production et du commerce illicite du minerai en RDC. Alors qu’il s’implante de plus en plus à l’est du pays, faisant régner une insécurité grandissante (déplacements forcés, pertes de terres agricoles, aggravation de la pauvreté, famines), plusieurs autres groupes armés ont généré près de 140 millions de dollars dans la province de l’Ituri en 2024.

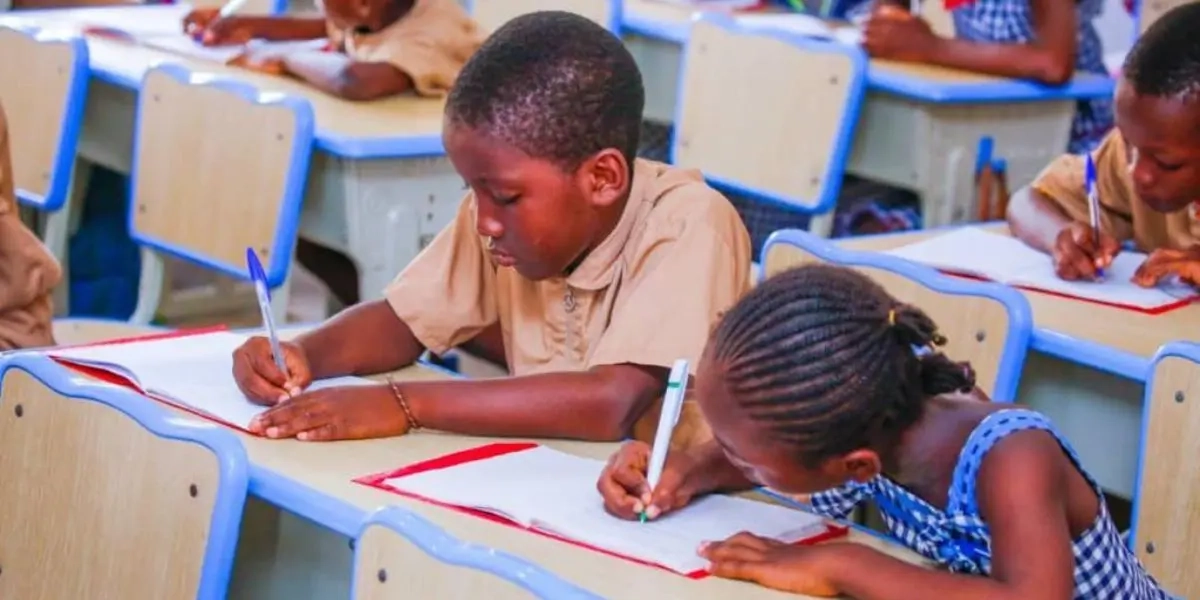

Toutes les régions à l’est du pays ne sont cependant pas concernées. C’est le cas de la province du Katanga au sud-est, principale région productrice de cobalt. Les populations locales souffrent du système économique extractiviste rentier en lui-même. On entend souvent le terme de « cobalt de sang », mais les personnes qui pratiquent les activités de minage ne voient pas leurs vies directement menacées. « C’est ce que l’on appelle la malédiction des ressources, déplore Corey Pattison. Les gens, y compris les enfants [qui étaient encore près de 40 000 à travailler en 2023, ndlr], se tournent vers le secteur minier car il s’agit de la principale source de revenus du pays, plutôt que de s’orienter vers d’autres secteurs qui contribueraient au développement global de l’économie et donc à l’indépendance nationale. »

Ce système engendre des problématiques environnementales, alors que le pays est classé 178e sur 182 sur l’échelle de la vulnérabilité face aux effets du changement climatique et qu’il est reconnu selon l’ONU pour être l’un des dix-huit principaux foyers de biodiversité avec la deuxième plus grande forêt tropicale au monde. Ce système pose aussi des problématiques sanitaires. L’exploitation de certains minerais toxiques, dont le cobalt, libère des particules de métaux lourds qui polluent l’air, les sols, les cours d’eau, et engendre le développement de maladies et de malformations congénitales pour les travailleurs mais aussi les populations avoisinantes. « C’est un cercle vicieux, reprend Corey Pattison : les petites exploitations agricoles qui permettent à près de 65 % des habitants de subvenir à leurs besoins, sont perturbées par les conséquences environnementales des activités minières. En l’absence d’alternatives, de plus en plus de personnes se tournent vers les mines, entraînant encore plus de dégradations environnementales. »

Comme il n’y a pas de réelle vision étatique, c’est le marché qui fait la loi et qui dicte la politique économique, conduisant à toutes ces problématiques de violences, de corruption, de surexploitation et de pauvreté. « Avec la transition énergétique, la RDC se trouve au centre de la demande mondiale, » intervient Bruce Mateso, chargé d'enseignement à l'INALCO et doctorant à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne en Histoire. « Cette situation s’inscrit dans une continuité historique coloniale. »

UNE TRANSITION MONDIALE VERS UN SYSTÈME PLUS RESPONSABLE ?

« Historiquement, le bassin du Congo a connu d'importantes transformations, à la fois endogènes et exogènes, » explique l’historien. Après avoir connu une période marquée par la traite négrière et le commerce de l’ivoire, avec à l’ouest, la traite transatlantique, et à l’est, la traite orientale qui se renforce dans les années 1830 avec l’arrivée de caravanes arabo-Swahili dans l’Afrique des Grands Lacs, la région, riche en minerais rares, attise la convoitise des puissances coloniales.

Avec la création de l’État indépendant du Congo gouverné jusqu'en 1885 par le roi Belge Léopold II, la région devient une vaste zone de libre échange enracinée dans une économie libérale extractiviste qui exploite et maltraite les populations locales. « Traditionnellement, dans la majorité des formations politiques africaines, la terre est exclusivement exploitée de manière artisanale ou à de petites échelles proto-industrielles. C’est une propriété à la fois collective et privée car elle s’inscrit dans un système de lignage, explique Bruce Mateso. Mais avec la création de l’État Indépendant du Congo, on change de conception du territoire, et on observe un accaparement des ressources minières par le gouvernement colonial. »

Ce qu’il se passe aujourd’hui dans le secteur minier en RDC avec l’accélération de la quête aux minéraux critiques, découle directement de cette histoire avec laquelle le pays n’a jamais vraiment rompu, et ce malgré la création de la République démocratique du Congo sous la présidence de Joseph Kasa-Vubu en 1960. « En ce sens, les élites congolaises s’inscrivent dans la continuité » d’un système qui leur profite et « ne participe pas à un processus d’émancipation des populations via une saine exploitation des ressources dans l’optique de bâtir l’administration du territoire, » fait remarquer Bruce Mateso. « Jamais en quatre-vingts ans d’histoire postcoloniale, les ressources minières congolaises n’ont été réellement contrôlées par les habitants, intervient Corey Pattison. Ainsi, la plus grande mine du pays, estimée à une valeur de 6 à 7 milliards de dollars, était détenue par des intérêts américains, avant d’être transférée à des actionnaires chinois. »

« Le gouvernement tente de reprendre le contrôle, » poursuit Corey Pattison. Le discours officiel met en avant une volonté de remettre les Congolais au cœur de la prise de décisions concernant l’exploitation de leurs ressources, et de s’assurer que les bénéfices restent dans le pays. Bruce Mateso précise que la Gécamine, société commerciale de prospection minière, propriété de la RDC, effectue des recherches pour améliorer les connaissances géologiques du territoire, insuffisantes faute d’investissements et d’une forte dépendance vis-à-vis des sociétés étrangères, afin d’en optimiser l’exploitation.

Cependant, la corruption à l'échelle gouvernementale éloigne toute perspective d’une meilleure autodétermination. « Les ressources minières ont toujours servi de monnaie d’échange pour obtenir un parrain international lorsque le gouvernement local est affaibli [ce qui est aujourd’hui le cas avec les menaces des groupes armés, ndlr] » fait remarquer Bruce Mateso. « Les minerais ne sont plus seulement des cibles pour ces groupes, ils deviennent également des leviers essentiels pour conclure des accords au détriment potentiel des communautés locales, » atteste Zuzia Danielski, représentante de l’ONG IMPACT qui œuvre en partenariat avec les habitants pour trouver des solutions quant à l’exploitation des ressources naturelles, en améliorant notamment la transparence des chaînes d’approvisionnement.

Le rôle des grandes entreprises et compagnies étrangères n’est pas non plus à négliger. « Certaines entreprises préfèrent investir dans des territoires moins risqués comme la Nouvelle-Calédonie, » explique Corey Pattison. Nombre de grandes enseignes des big tech, leaders mondiaux du numérique dont les revenus annuels s’élèvent à des centaines de milliards de dollars, qui s’engagent à contrôler la provenance des matériaux utilisés dans la conception de leurs appareils, en encadrant leurs chaînes d’approvisionnement, dans la continuité des mesures imposées par le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence ou encore l’initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE). Cela passe notamment par la mise en place d’infrastructures performantes et de secteurs contrôlés, censées garantir une régulation de l’impact environnemental ainsi que la protection des droits humains.

« Les acteurs du secteur privé ont l’obligation de comprendre et de limiter les risques dans leurs chaînes d’approvisionnement, vérifiant d’où proviennent leurs minerais et dans quelles conditions ils sont extraits et commercialisés, explique Zuzia Danielski. Parallèlement, les communautés locales ont besoin de transparence pour interroger les accords miniers conclus par leur gouvernement, et comprendre qui en tirera réellement profit. » Or les mesures prises sont rarement effectives, ou il demeure une véritable opacité à de multiples échelles. Quand le minerai quitte les grandes exploitations, il passe entre les mains de commerçants qui le revendent ensuite à de plus grandes compagnies. C’est là que ce qui a été miné par un enfant ou ce qui provient d’une machinerie industrielle se retrouve au même endroit. « Soit les entreprises ferment les yeux, préférant ne pas poser de questions sur la source de leurs achats, soit elles se rendent complices en s’appuyant trop sur les systèmes de l’industrie. »

Dans son ouvrage La ruée minière au XXIe siècle, Célia Izoard, journaliste et philosophe spécialiste des nouvelles technologies et leur enchevêtrement social et écologique, met en lumière les incohérences de la transition écologique telle qu’elle est abordée aujourd’hui. « L'Occident capitaliste a inventé un nouveau récit pour justifier sa soif ininterrompue en matières premières. [...] Au nom de la lutte contre le réchauffement climatique, il faudrait produire en vingt ans autant de métaux qu’on en a extrait au cours de toute l’histoire de l’humanité. »

Activité coloniale par excellence, l’extraction minière, bien qu’elle soit à destination d’une transition écologique, est rarement soucieuse des milieux et populations qu’elle investit. Célia Izoard interroge alors la notion de « mine responsable », qui relèverait davantage d’une « fiction bureaucratique » plutôt que d’une véritable mesure contre le changement climatique. Elle rappelle un passage de la déclaration de septembre 2022 à la Commission européenne, de Maros Sefcovic, chargé des questions énergétiques et de la sécurité économique : « Personne n'est mieux placé que l'Union européenne pour faire en sorte que les métaux soient extraits et raffinés selon les critères de durabilité les plus exigeants. »

Avec cette idée que « la mine responsable chez nous vaudra toujours mieux que la mine irresponsable ailleurs », on évite les controverses liées à la RDC, sans pour autant garantir des pratiques réellement éthiques ou de véritables solutions dans les pays qui ont approvisionné le monde en matériaux à l’origine de sa modernisation. Initialement, la délocalisation des mines vers le sud est le fruit de politiques d'extraction au rabais qui ont intentionnellement mis à mal la protection de la main-d'œuvre, de l’environnement et des populations déplacées par les projets miniers. « Nous devons tous repenser nos modes de consommation, » ajoute Corey Pattison.

Les spécialistes rappellent aux grandes compagnies et sociétés industrielles extractivistes leur responsabilité, non pas de couper les liens commerciaux avec la RDC, mais d’investir en retour dans le développement humain, l’aide à la diversification de l’économie, avec un accent tout particulier sur l’agriculture, l’éducation, ainsi que la mise en place d’infrastructures de qualité, afin de permettre aux populations locales de disposer du nécessaire pour bâtir les fondations d’une autodétermination durable.