Pourquoi trouve-t-on des humains jusqu’en Antarctique ? Homo sapiens, une "espèce invasive"

Pendant trois mois et demi d’hiver polaire, le soleil ne se lève jamais sur la base scientifique de Dumont-d’Urville, plantée sur le continent antarctique. C’est la nuit complète, le thermomètre affiche -30 °C, et les vents balayent ces contrées glacées à plus de 200 km/h. De quoi faire fuir plus d’un humain sensé. Et pourtant, entre vingt et trente personnes - scientifiques, mais aussi cuisiniers ou plombiers - habitent chaque année cet espace incongru et hostile pour les humains. Pour faire progresser la science au milieu des pics rocheux enneigés et des colonies de manchots, ces volontaires ont dû traverser, en mer, les 40e rugissants, les 50e hurlants et les 60e mugissants. Tout un programme - mais qui n’a pas entravé leur motivation.

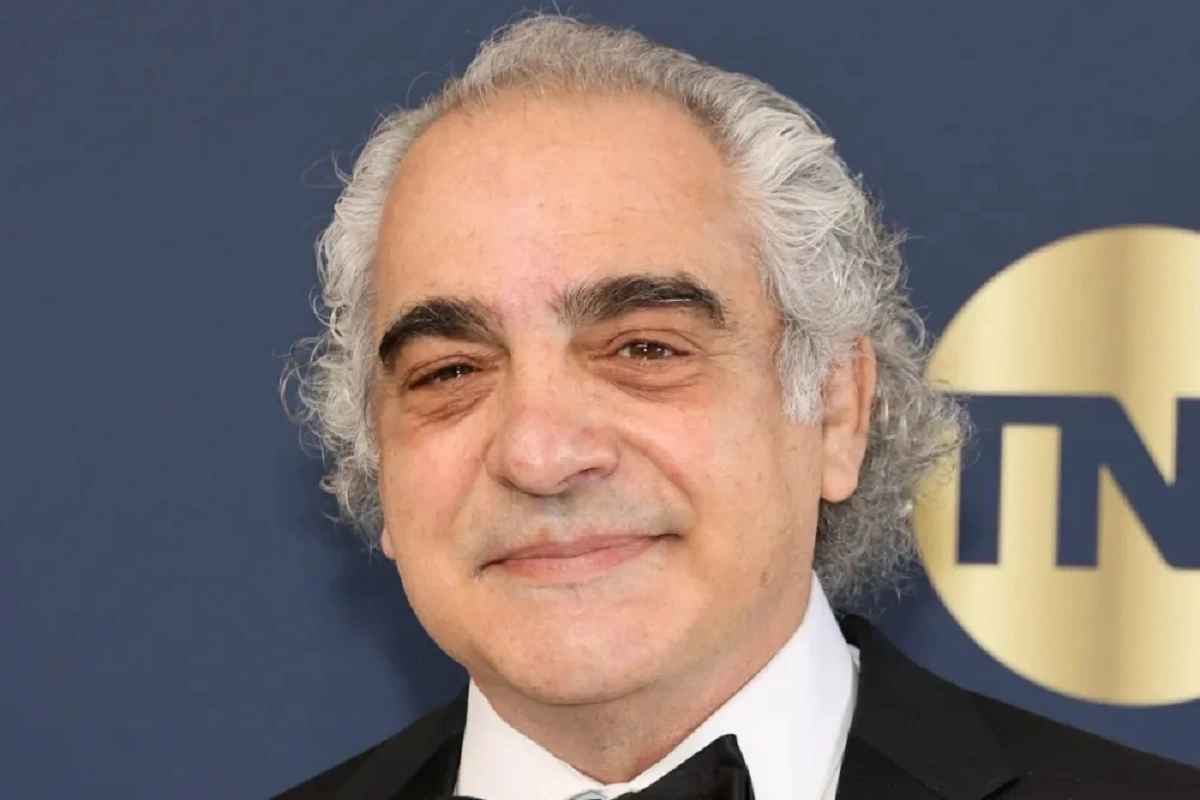

Voilà qui semble une constante, chez Homo sapiens : aller partout. C’est la première et la seule espèce humaine à être présente sur tous les continents. Pour Jean-Jacques Hublin, paléontologue français et professeur au Collège de France, c’est le prolongement de notre lointain passé. Lors d’un processus long de plusieurs dizaines de milliers d’années, Homo sapiens s’est disséminé aux quatre coins de la planète, puis s’est multiplié.

De quoi faire dire au spécialiste qu’Homo sapiens est une espèce invasive, au même titre que les écrevisses américaines ou les frelons asiatiques. Comme eux, il s’infiltre partout. Et au fil du temps, il s’est imposé comme la seule espèce humaine. Les autres - Néandertal, Floresiensis, Luzonensis, les Denisoviens - ont fini par disparaître.

Tout a commencé il y a des dizaines voire des centaines de milliers d’années, quand Homo sapiens est sorti d’Afrique pour la première fois, puis s’est aventuré sur les autres continents. Pourquoi ? D’abord, parce qu’à un moment donné, il a pu le faire. Il y a entre 300 000 ans et 100 000 ans, des épisodes humides de plusieurs milliers d’années se produisaient régulièrement en Afrique. Le Sahara, immense barrière géographique, se métamorphosait alors en une savane arborée parcourue par des fleuves. Et le même phénomène affectait le sud du Proche-Orient. Voilà qui a permis aux Homo sapiens de faire leurs premiers pas hors du continent. Les scientifiques ont ainsi retrouvé des ossements vieux de 180 000 ans sur le site de Misliya aujourd’hui en Israël. Puis, il y a environ 50 000 ans, des Homo sapiens, plus évolués que leurs ancêtres ont décidé d’aller encore plus loin.

« Nous avons des preuves indiscutables de leur présence dans le nord-ouest de l’Europe il y a 47 000 ans et en Sibérie il y a 44 500 ans. Ils ont aussi traversé le détroit de Béring vers l’Amérique il y a 30 000 ans, quand c’était encore possible à pied, grâce à la baisse du niveau de la mer suite à la dernière grande glaciation. On sait qu’ils étaient en Alaska il y a 26 000 ans » relate ainsi Jean-Jacques Hublin. Ce qui apparaît peut-être comme une prouesse aux yeux de leurs lointains descendants qui lisent cet article à présent n’est en réalité que le résultat d’une lente dissémination. « Il faut imaginer des groupes de quelques centaines de personnes qui partent à pied vers ces nouveaux territoires, peut-être pour trouver de nouvelles proies à chasser, peut-être à cause d’une pression démographique trop grande dans leur milieu d’origine » explique le paléontologue.

Et peut-être encore pour d’autres raisons. On ne saura sans doute jamais rien des jalousies, des conflits et des trahisons qui ont pu motiver tel ou tel groupe d’humains à partir de chez eux.

Quoiqu’il en soit, quand ils choisissent un territoire, ces groupes d’Homo sapiens évoluent sur des surfaces de milliers de kilomètres carré. Ainsi, il suffit que chaque génération aille chercher un peu plus loin que la précédente pour qu’au bout de quelques millénaires, les êtres humains modernes finissent par se retrouver aux quatre coins de la planète... jusqu’en Australie ! « Il fallait plusieurs jours de navigation depuis l’île de Timor pour y arriver » souligne Jean-Jacques Hublin. Nos ancêtres ont su construire et mener ces bateaux jusque-là. Ces embarcations servaient sans doute pour la pêche côtière, puis leur ont permis d’aller coloniser ces terres lointaines.

C’est là l’une des forces d’Homo sapiens : sa maîtrise de la technique, qui lui sert à construire des bateaux mais aussi « des vêtements adaptés au froid, pour survivre dans les hautes latitudes » ajoute Jean-Jacques Hublin. Et une certaine propension, toujours inexpliquée, à aller voir ailleurs, que les autres espèces d'homininés n’avaient manifestement pas. D’après Jean-Jacques Hublin, les Hommes de Néandertal ont habité pendant des dizaines de millénaires juste en face de la Sicile, sans jamais mettre les pieds sur l’île. Homo sapiens l’a colonisée dès son arrivée dans le sud de l’Italie.

Cette lente propagation bouleverse les équilibres en place. Au fil du temps, les autres espèces d'homininés ont disparu. Difficile encore de savoir pourquoi. « On constate que la disparition des autres espèces humaines survient systématiquement peu de temps après l’arrivée d’Homo sapiens » souligne le site du Muséum d’histoire naturelle, mais « rien n’atteste qu’il en soit responsable, a fortiori de façon volontaire ». Notre histoire n’est donc a priori pas celle d’un ancêtre génocidaire qui aurait exterminé les autres espèces humaines ! Sapiens et Néandertal ont bien cohabité sur le continent européen pendant plusieurs milliers d’années, mais pas vraiment dans les mêmes régions. Sapiens aurait progressivement pris le dessus. « Dans ces cas-là, cela peut tenir à des avantages infimes, mais qui permettent à une espèce plutôt qu’une autre de prospérer » explique Jean-Jacques Hublin.

Parmi les nombreux facteurs possibles : « Sapiens avait la capacité biologique de mieux préserver son énergie, par rapport à Néandertal par exemple. Les Homo Sapiens pouvaient donc mieux survivre à des épisodes de famine » souligne le spécialiste. Plus nombreux, les Sapiens sont aussi peut-être plus sociables. Ils n’hésitent pas à chercher des partenaires loin de leur clan d’origine, et à nouer des liens avec des personnes éloignées de leur cercle proche. Une étude a par exemple révélé qu’en Russie, sur le site de Sungir, quatre Homo Sapiens ont été retrouvés enterrés côte à côte alors qu’ils n’étaient pas de la même famille. Leur diversité génétique était donc plus importante comme l’explique une étude parue dans Science. Et c’est important : moins consanguin que les autres homininés, Sapiens est devenu plus résistant aux aléas de la vie... et a développé des réseaux de solidarité étendus. « Pour le dire de manière imagée, Homo sapiens savait qu’il pouvait compter sur un beau-frère de l’autre côté de la montagne » explique Jean-Jacques Hublin. L’union fait la force, et nos ancêtres l’avaient compris avant nous.