Importantes personnalités africaines : Houphouët-Boigny, Sankara, Gbagbo, ce qu’ils laissent

L’histoire du continent africain a été marquée par d’illustres personnalités à des époques différentes. Dans ce billet, Afrique Sur 7 présente les importantes personnalités africaines qui traversent les époques. De Félix Houphouët-Boigny à Thomas Sankara, Nelson Mandela ou Laurent Gbagbo, tous ont marqué de façon singulière l’histoire de l’Afrique noire.

Félix Houphouët-Boigny, souvent surnommé le bélier de Yamoussoukro

Le Président Félix Houphouët-Boigny est né à Yamoussoukro en 1905 au sein d’une famille baoulé. Après avoir été formé à l’école coloniale, il débute une carrière de médecin-auxiliaire à Abidjan en 1925. Son expérience lui fait prendre conscience des injustices sociales du système colonial et voilà qui le pousse à s’engager dans le syndicalisme en créant le Syndicat agricole africain en 1944. En grand militant contre le travail forcé, il lutte pour les droits des planteurs africains et parvient à faire abolir cette pratique grâce à la célèbre loi qui porte son nom.

À l’Assemblée nationale française, le 11 avril 1946, la loi Houphouët-Boigny supprime définitivement le travail forcé en Afrique de l’Ouest. Cette loi porte le numéro « no 46-645 ».

Importantes personnalités africaines, l’Afrique riche de ses fils

Sur le plan politique, Félix Houphouët-Boigny participe à la fondation du Rassemblement Démocratique Africain (RDA) en 1946. C’est le premier grand mouvement politique panafricain francophone. Il occupe plusieurs postes au sein des gouvernements français durant la décolonisation. Le bélier de Yakro prône une stratégie de coopération avec la France. Il devient le premier président de la Côte d’Ivoire indépendante en 1960 et met en place une politique de croissance économique rapide, connue sous le terme de « miracle ivoirien ». Celle-ci favorise l’ouverture et la modernisation du pays. Jusqu’à son décès en 1993, il représente l’homme fort d’un État stable mais autoritaire. Il a en tout temps cherché à maintenir des relations privilégiées entre la Côte d’Ivoire et la France.

Thomas Sankara : l’héritier de la révolution africaine

Thomas Sankara, connu sous le nom de “Che africain”, était un capitaine de l’armée burkinabè. Né en 1949 et décédé par assassinat en 1987, il avait pris le pouvoir à l’âge de 33 ans par un coup d’État. Sa première grande décision a été de changer le nom de la Haute-Volta en Burkina Faso, qui signifie “pays des hommes intègres”. Thomas Sankara a mis en place des réformes pour promouvoir l’autosuffisance alimentaire, lutter contre la corruption et, déjà à cette époque, il parlait de l’émancipation des femmes.

En grand défenseur de la souveraineté de son pays, mais plus largement des États africains vis-à-vis de l’ancien colon, la France, il se fera beaucoup d’ennemis politiques sur et hors du continent africain. Il est à ce jour considéré comme l’homme politique le plus important de son pays. Sankara est connu pour avoir refusé l’ingérence des grandes puissances dans son pays et le refus de subir leur diktat par la laisse de la dette.

Il a annulé la dette de son pays envers les institutions internationales et n’hésitait pas à porter la critique de façon frontale aux dirigeants français, mais aussi à leurs relais locaux sur le continent. L’ex-président ivoirien Félix Houphouët-Boigny sera une des personnes à qui il n’a cessé d’envoyer des fléchettes, ce qui aurait poussé ce dernier à une complicité, au moins passive, dans son assassinat par son ami et compagnon de toujours, le président Blaise Compaoré en 1987. C’est l’avènement de Compaoré qui mettra une fin définitive à cette expérience progressiste. Mais près de 40 ans après, son influence perdure et se renforce en Afrique.

Aux yeux de la nouvelle génération, Thomas Sankara est tout au sommet du classement des plus importantes personnalités africaines. Il a marqué l’histoire malgré sa gouvernance du Burkina Faso qui n’aura duré que 3 ans, 2 mois et 11 jours du 4 août 1984 au 15 octobre 1987. Il est un de ces leaders africains devenus plus célèbres morts que vivants.

Patrice Lumumba : le martyr de l’indépendance congolaise

Patrice Lumumba, lui, est né en 1925 au Congo belge et est devenu le symbole de la lutte pour l’indépendance de la République démocratique du Congo. Leader du Mouvement national congolais, il est devenu le premier Premier ministre du Congo indépendant en 1960.

Lumumba prônait l’unité nationale et une gestion autonome des ressources du pays, l’un des plus riches du continent africain, en s’opposant ainsi aux anciens colonisateurs belges et aux puissances étrangères. Son combat contre la balkanisation du pays et l’impérialisme lui a valu d’être rapidement écarté, puis assassiné en janvier 1961.

Aujourd’hui encore, Patrice Lumumba demeure une figure clé de l’anticolonialisme et du panafricanisme en Afrique. Il est considéré comme une des personnalités africaines les plus importantes, plus de 64 ans après sa mort.

Nelson Mandela : l’icône de la réconciliation sud-africaine

Nelson Mandela, né en 1918 au sein de la famille royale thembu, est devenu l’icône de la réconciliation en Afrique du Sud. Dès son jeune âge, il s’est engagé dans la lutte contre l’apartheid, qui se traduit par « séparation ou mise à part ». Après avoir été avocat puis militant de l’ANC, il a été emprisonné pendant 27 ans pour avoir combattu le régime ségrégationniste.

Sa libération en 1990 a été le début d’une nouvelle ère pour le pays, l’Afrique du Sud. Mandela a négocié une transition pacifique vers la démocratie et est devenu, en 1994, le premier président noir de l’Afrique du Sud. Malgré les brimades dont il a été victime, il a prôné la réconciliation nationale et la tolérance en mettant de côté la rancune pour favoriser la stabilité politique d’un pays alors très profondément divisé.

Aujourd’hui, Nelson Mandela est mondialement reconnu comme un champion de la liberté, de la paix et des droits humains. Il est une des plus importantes personnalités africaines, mais aussi un symbol de tolérance à travers le monde.

Idriss Déby Itno : la poigne du Tchad

Quant à Idriss Déby Itno, il a dirigé le Tchad de 1990 à 2021 après avoir pris le pouvoir lors d’un coup d’État. Militaire de carrière formé à l’Académie militaire de Paris, il a réussi à maintenir l’unité du pays malgré de nombreux problèmes tels que les rébellions internes, la menace terroriste et les tensions régionales.

Idriss Déby Itno a misé sur l’exploitation du pétrole pour stimuler la croissance économique de son pays, bien que son régime ait été critiqué pour son autoritarisme. Il a été assassiné en 2021 lors de combats contre des rebelles, car malgré son statut d’État, il n’hésitait pas à aller sur le théâtre des opérations.

Sa mort atroce est intervenue quelques mois après des critiques de plus en plus fortes contre les dirigeants occidentaux. Son opposition à l’invasion de la Libye de feu Mohamed Kadhafi par l’alliance occidentale symbolise sa volonté d’œuvrer à une Afrique plus indépendante et forte. Idriss Déby Itno avait lancé à Jeune Afrique en 2011 : « En Libye, l’Histoire me donnera raison. »

Il représentait, pour ses partisans, l’ordre et la stabilité, mais pour ses détracteurs, il incarnait la continuation d’une gouvernance forte mais controversée. Ses prises de position pour une Afrique plus indépendante à la fin de sa vie lui ont coupé de ses soutiens militaires. Sa mort, survenue peu après ses grandes déclarations panafricanistes, a fait passer sa disparition pour un guet-apens, puisqu’il aurait été trompé dans les informations à sa disposition lors de son déplacement sur le champ de bataille.

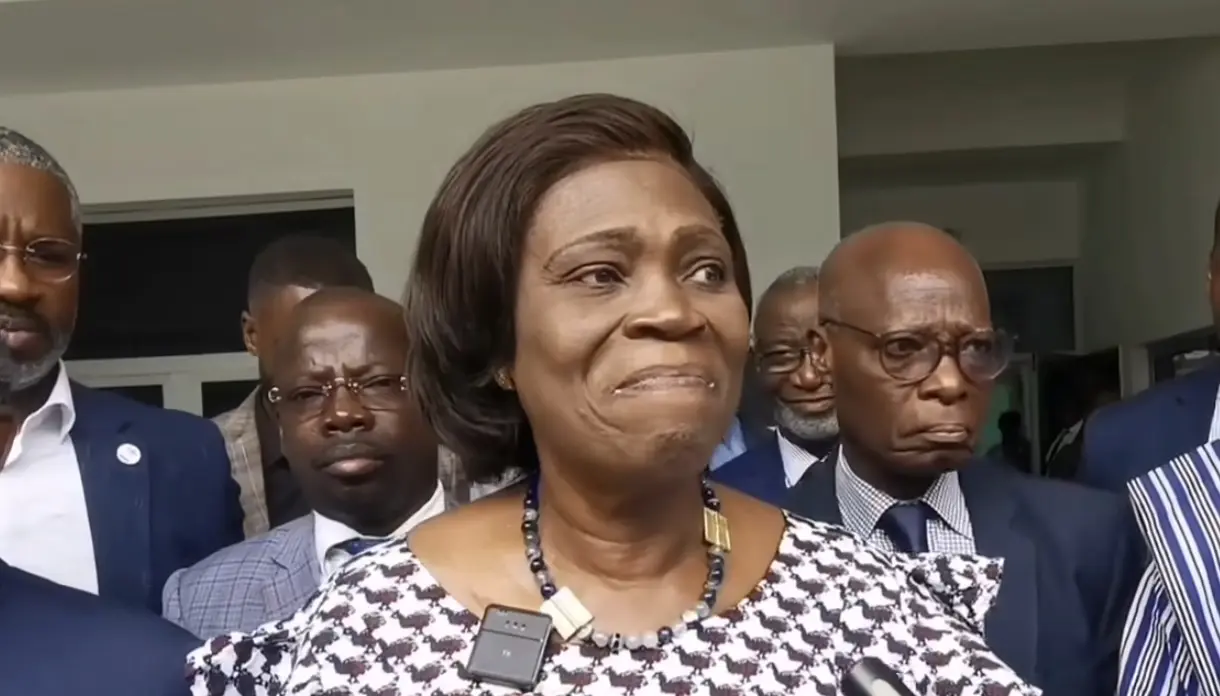

Laurent Gbagbo : l’idéologue du multipartisme ivoirien

Laurent Gbagbo, né en 1945, est lui devenu une figure politique majeure de l’opposition en Côte d’Ivoire. Historien de formation, il a lutté dès le début contre le parti unique instauré par le tout-puissant Houphouët-Boigny et a fondé le Front Populaire Ivoirien (FPI) en 1982 pour promouvoir le pluralisme démocratique. Il accède au pouvoir en Côte d’Ivoire en 2000 dans des conditions “calamiteuses”, selon ses propres dires.

L’opposant historique a remporté les élections face au général Robert Guéï, auteur du coup d’État du 24 décembre 1999, et qui cherchait à se maintenir au pouvoir. Ce dernier avait pour ce faire éliminé plusieurs candidats, dont Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, qu’il venait de renverser. Finalement battu dans les urnes par Laurent Gbagbo, il a refusé de quitter le pouvoir. L’ancien opposant à Félix Houphouët-Boigny fera descendre dans les rues les Ivoiriens qui chasseront le général du pouvoir.

Mais avant de partir, les militaires du général Robert Guéï avaient fait quelques victimes. Face à la victoire des pro-Gbagbo sur le régime, le RDR d’Alassane Ouattara demande aussi à ses militants de descendre dans la rue où, selon lui, se trouve le pouvoir. Cette séquence a provoqué des affrontements entre pro-Ouattara et pro-Gbagbo et fait plusieurs dizaines de morts.

Importantes personnalités africaines : Laurent Gbagbo et sa quête de la paix

C’est probablement une partie des victimes de ces affrontements qui ont été amassées à Yopougon, dans la banlieue la plus populaire de la région abidjanaise. Cinquante-sept corps ont été trouvés, et dès la prestation de serment par Laurent Gbagbo, une instrumentalisation orchestrée a été mise en place pour déstabiliser son régime.

Au pouvoir et coupé de plusieurs aides à l’international, il met en place le célèbre “budget sécurisé” qui consiste à ne financer la vie de la nation ivoirienne qu’avec les ressources propres du pays. En quelque sorte, la Côte d’Ivoire devait vivre sur ses ressources propres. Le succès de cette politique a favorisé la guerre de 2002 pour éviter qu’un succès prolongé de cette politique ne ferme définitivement la porte du pouvoir à ses adversaires.

Une tentative de coup d’État revendiquée par Guillaume Soro, mais qui serait l’œuvre de son adversaire Alassane Ouattara, a mis à mal sa gouvernance. Cette tentative de coup d’État échouée s’est traduite en rébellion armée qui a fait plusieurs milliers de morts. Mais après plusieurs négociations pour ramener la paix au pays, il accepte de cohabiter avec les rebelles au sein du même gouvernement. Guillaume Soro, le chef rebelle, devient son Premier ministre et principal organisateur des élections qui déboucheront plus tard sur son départ du pouvoir après une vive contestation des résultats.

Laurent Gbagbo dénonce des tricheries dans plusieurs zones tenues par les rebelles en armes, ce qui pousse le Conseil constitutionnel d’alors à annuler les résultats dans les zones où des troubles ont été signalés. Donné vainqueur par la plus haute institution juridique du pays, il sera chassé du pouvoir militairement par la France et l’ONU, qui reconnaissent Alassane Ouattara comme vainqueur de ladite élection. Mais avant sa chute, plus de 3 000 morts sont dénombrés suite aux affrontements militaires entre l’armée régulière et les rebelles, suppléés plus tard par l’armée française et l’Opération des Nations unies en Côte d’Ivoire (ONUCI).

À la chute de son pouvoir, Laurent Koudou Gbagbo a été transféré à la Cour pénale internationale, qui l’accusait de “crimes contre l’humanité”. Il a finalement été acquitté en 2021. Pour ses partisans, Gbagbo demeure un symbole de résistance à toute forme de domination, ce qui à leur yeux en fait de façon indiscutable une des plus importantes personnalités africaines et ivoiriennes.

Ces importantes personnalités africaines ont déjà laissé plus qu’un nom : une histoire, qui continuera de nourrir les récits des générations futures en Afrique.