La censure littéraire existe-t-elle encore en France ?

Outre-Atlantique, les interdictions de livres se multiplient, alors même que la liberté d’expression y est un droit constitutionnel. Parmi les ouvrages visés figurent principalement des livres destinés à la jeunesse, traitant de racisme, de genre ou de questions LGBTQ+, et dont les auteurs sont souvent issus des minorités.

Sur l’année scolaire 2023-2024, l’association PEN America, qui défend la liberté d’expression dans la littérature aux États-Unis et dans le monde, recense 10 046 titres interdits, dont plus de 4 000 ont été retirés des bibliothèques scolaires. Ce chiffre représente près du triple de celui de l’année précédente.

Le renforcement de la censure coïncide avec la montée en puissance du camp conservateur amorcée après la défaite de Donald Trump à la présidentielle de 2020, et accentuée depuis son retour à la Maison-Blanche en 2025. Ce phénomène concerne principalement les vingt-sept États Républicains, dont la Floride ou le Texas.

Sur le territoire américain, bien que le mouvement de censure tende aujourd’hui à prendre une ampleur fédérale, c’est la pression sociale, politique et locale qui continue de provoquer fréquemment des censures d’ouvrages dans les écoles et les bibliothèques.

En France, la censure est davantage centralisée et encadrée par l’État. L’Académie française définit la censure comme « l’examen de livres, journaux, pièces de théâtre, films, lettres, etc., qu’ordonne un gouvernement, une autorité avant de permettre leur publication, leur représentation ou leur diffusion », sur la base de motifs idéologiques, moraux ou sociaux. Jamais neutre, elle reflète les mœurs, les valeurs et les peurs qui a façonné notre société au fil des siècles.

LA CENSURE D’HIER : RELIGIEUSE, POLITIQUE ET MORALE

En France, l’histoire censoriale s'est construite à travers une série d'événements déterminants. Laurent Martin, enseignant-chercheur en histoire à l’université Sorbonne-Nouvelle – Paris 3 et auteur de l'Histoire de la censure en France, explique « qu’historiquement, c'est l'Église qui mit en place, en France et en Europe, les premières institutions censoriales ; la censure est donc d'abord religieuse, l'Église traque l'hérésie voire l'athéisme… ».

Sous « l'Ancien régime [qui s’étend de la fin du 16e siècle à la fin du 18e siècle], la diffusion de l'imprimé et les guerres de religion marquent un premier tournant. […] Le pouvoir royal prend le relais et s'inquiète surtout des attaques contre le régime et ses représentants ; la littérature est subversive en ce qu'elle conteste la légitimité du pouvoir en place. Mais cette subversion politique peut prendre le masque de l'érotisme voire de la pornographie - c'est toute l'ambiguïté des condamnations qui mènent le marquis de Sade en prison ».

À cette époque, la direction de la Librairie occupe des dizaines de censeurs, qui lisent les manuscrits, délivrent les autorisations et privilèges d'impression et de commercialisation, « dans une relation assez trouble avec les auteurs, qui peut aller jusqu'à une forme de collaboration ». Pour le chercheur, « au monopole de la violence légitime, l'État moderne en construction tente d'ajouter celui des idées légitimes - en vain, bien entendu ». Il cite notamment la date de 1551, avec l'édit de Châteaubriant qui systématise les mesures coercitives « jusque-là éparses pour ce qui est du contrôle du livre ».

Plus de deux siècles plus tard, la Révolution française marque un autre tournant. « D'abord par la libération de l'expression, durant les trois premières années » relève le chercheur, « ensuite par la mise en place d'une censure beaucoup plus dure et systématique, que reprendra à son compte Napoléon ».

Aux 19e et 20e siècles, la censure évolue, affectant de nouveaux supports. « Au 19e siècle, la censure du livre s'efface au profit de celle du théâtre - celle-ci s'effacera à son tour au début du 20e siècle, au profit du cinéma », souligne Laurent Martin. Il rappelle que des études historiques montrent que la censure ou la surveillance a tendance à se déplacer vers des supports qui touchent le plus grand nombre de gens.

Selon lui, « quelques épisodes montrent pourtant que la surveillance du livre demeure, mais plutôt sous la forme d'une répression judiciaire que d'une censure à proprement parler ». L’historien cite trois procès datés de 1857 intentés contre « Les Fleurs du Mal de Baudelaire (condamné), Les Mystères de Paris d'Eugène Sue (également condamné) et contre Madame Bovary de Flaubert (relaxé) ». À cette époque, « la surveillance des "bonnes moeurs" devient la préoccupation centrale, doublée de celle des publications destinées à la jeunesse après la Seconde Guerre mondiale. [Ces préoccupations] motivent la plupart des interdictions et procès touchant le livre dans la seconde moitié du 20e siècle ».

Le professeur affirme que « certains auteurs ne survivent plus dans l'histoire qu'au titre de martyrs de la liberté d'expression », à l’image d’Etienne Durand, exécuté en 1618 pour avoir publié une satire contre Louis XIII. Laurent Martin insiste surtout sur « l’effet de silenciation » de la censure : « Combien [d’auteurs] ont vu leurs écrits voire leur personne saisis, dont on n'a pas retenu les noms ? ».

Selon lui, la censure « peut aussi avoir un effet de loupe, un effet de scandale, parfois recherché par les auteurs eux-mêmes, parfois non. Par exemple, il est certain que Vladimir Nabokov se serait bien passé du scandale entourant la sortie de Lolita chez un éditeur aussi sulfureux que Maurice Girodias - mais il en a objectivement profité ». Laurent Martin souligne aussi que « Marmontel écrivait à Diderot au sortir de la Bastille : "Vous faites désormais partie des écrivains embastillés, quelle consécration !" » et que « Hugo écrivait à Baudelaire après sa condamnation qu'il venait de recevoir la seule distinction que le régime pouvait lui accorder ».

LA CENSURE MODERNE : SOCIALE, SYMBOLIQUE ET JUDICIAIRE

« La pratique de la lecture de livres papier étant en recul dans nos sociétés, le contrôle s'exerce aujourd'hui davantage sur les publications en ligne, de textes, de sons ou d'images », par les modérateurs et les propriétaires des grands réseaux sociaux. L’historien estime toutefois que « les règles fixées par ces intérêts privés sont opaques, souvent discutables, et entrent parfois en conflit avec les normes et lois nationales ».

Cela dit, selui lui, « le livre reste auréolé d'un prestige d'autant plus important qu'il est acheté et lu majoritairement par des personnes qui appartiennent aux classes éduquées et aisées et certaines affaires qui le touchent continuent de susciter l'intérêt et la polémique ».

Laurent Martin estime que « la question des moeurs, de la sexualité, la protection des populations dites "vulnérables" (femmes, enfants, classes populaires) est un motif d'interdiction récurrent. Aujourd'hui, la dignité des personnes, la protection de l'enfant, le respect de la vie privée sont des motifs souvent invoqués devant les tribunaux pour réclamer l'interdiction d'un livre ou la suppression de certains passages ». Il souligne toutefois que « ces différents motifs ne se substituent pas l'un à l'autre, ils coexistent et peuvent être invoqués par une personne ou un groupe de personnes ».

Bien que « la censure en France ait toujours été plus centralisée et étatisée qu’aux États-Unis, […] elle existe aussi [au niveau local] dans notre pays », notamment pour les spectacles. Pour Laurent Martin, « la vraie différence entre les deux pays est le caractère presque sacré de la liberté d'expression aux États-Unis, protégée par le premier amendement à la Constitution, tandis que les exceptions à la liberté sont beaucoup plus nombreuses dans le droit français ».

Il estime que « la France, pour le moment, est protégée » des bannissements de livres qui touchent actuellement les écoles américaines. Bien qu’il puisse exister de rares cas et que la vigilance reste nécessaire, « le cadre légal national interdit de telles dérives, les éditeurs ou les auteurs qui s'estiment victimes de "censure" obtiennent souvent gain de cause auprès des tribunaux ».

« Ce qui est vrai, c'est que la censure, au sens classique d'une intervention a priori sur la diffusion d'un message par une autorité politique, religieuse ou administrative, a pratiquement disparu de nos sociétés. Elle a tendance à être remplacée par des actions en justice, des manifestations ou des dénonciations en ligne appelant à annuler telle ou telle production culturelle ».

Selon Laurent Martin, « on ne peut plus parler de censure littéraire dans la France d’aujourd’hui, tout simplement parce que le cadre légal est répressif et non plus censorial. Le livre et, plus généralement, les productions culturelles restent [néanmoins] un enjeu de tensions voire de conflits ». Une situation qu’il interprète positivement, y voyant la preuve que « l’espace public continue d’être un lieu de débats ; le silence serait pire que tout ».

CES LIVRES QUE L’ON NE PEUT PAS LIRE

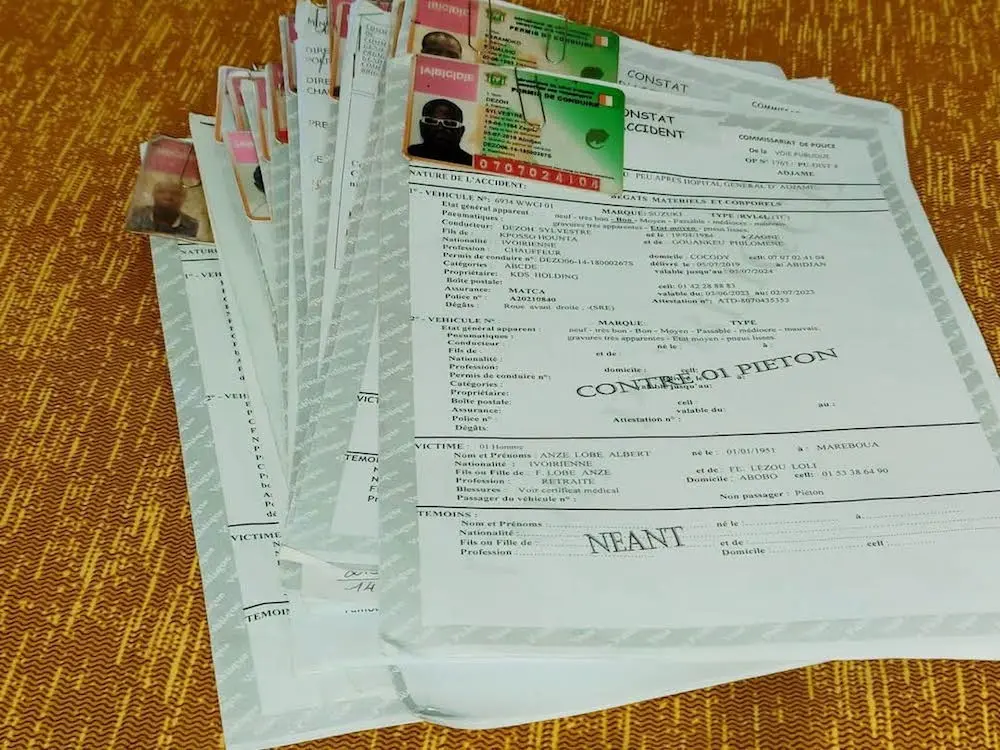

Aujourd’hui encore, certains livres demeurent interdits de publication ou de diffusion en France, en raison du « risque de trouble à l'ordre public » qu’ils représentent, ou à la suite d'une décision judiciaire. Suicide, mode d’emploi (1982), écrit par Claude Guillon et Yves Le Bonniec, propose dans son chapitre dix des méthodes médicamenteuses pour se suicider. L’ouvrage est interdit à la vente depuis 1991, au motif de provocation au suicide et d’aide active à l’acte. L’Autre visage d’Israël (2004), de Israël Adam Shamir, a été rapidement retiré de la vente après sa publication. Il a été accusé d’incitation à la haine envers les Juifs, et n’est plus commercialisé librement au grand public.

Plus récemment, deux livres destinés à la jeunesse ont fait l’objet d’un arrêté ministériel interdisant leur vente, leur don ou leur exposition aux mineurs. Apprendre le Tawhid aux enfants (2019), de Muhammad Ibn’Adi I-Wahhâb, un ouvrage d’apprentissage islamique d’inspiration wahhabite (courant rigoriste de l’islam sunnite), a été interdit pour risque d’incitation à la haine ou à la discrimination. Bien trop petit (2022), de Manu Causse, a été quant à lui interdit aux mineurs au motif qu’il contenait sur plusieurs pages « la description complaisante de nombreuses scènes de sexe très explicites ».

Certains ouvrages ne sont pas interdits, mais leur publication est très encadrée afin d’éviter toute forme d’apologie de la haine, de crimes ou de doctrines extrémistes. C’est le cas de Mein Kampf (1925), d’Adolf Hitler, tombé dans le domaine public en 2016. Sa réédition est désormais légale, mais strictement surveillée. Depuis 1979, toute publication en France de Mein Kampf (1925) doit être précédée d’un encadré légal rappelant les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui sanctionne notamment l’apologie des crimes contre l’humanité.

Enfin, d’autres œuvres, longtemps interdites, ont été réhabilitées et sont désormais disponibles : certains écrits de Sade datant de la fin du 18e siècle, Les Fleurs du Mal (1857) de Charles Baudelaire, J’irai cracher sur vos tombes (1946) de Boris Vian, La Question (1958) de Henri Alleg, et L’Os de Dionysos (1987) de Christian Laborde, pour ne citer qu’eux.