Fouilles extrêmes : comment extraire 55 tonnes de fossiles de dinosaures au milieu du désert ?

En ce matin de septembre 2022, la soleil du Sahara se lève sur mon équipe contrainte à ronger son frein et semble brûler avec une intensité toute particulière. Nous nous terrons depuis près de trois semaines dans une enceinte en pisé à Agadez, une oasis au centre du Niger, nos projets retardés par les autorités qui tiennent à réunir pour nous une grande escorte armée. Ce jour-là, nous sommes enfin sur le départ : près d’une centaine de personnes tassées dans quinze véhicules – une curieuse caravane composée de SUV, de pick up et d’un grand camion à benne, tous équipés de plaques de désensablage et de roues de secours. Nous partons pour une chasse aux dinosaures dans le désert, sans doute la plus audacieuse jamais organisée.

Nous comptons dans nos rangs des guides et des chauffeurs Touaregs, une équipe de tournage, soixante quatre gardes armés et vingt étudiants et jeunes professeurs, recrutés pour s’aventurer trois mois dans l’un des environnements les plus inhospitaliers de la planète. Notre mission ? Explorer et fouiller trois sites distincts, à des centaines de kilomètres les uns des autres dans un désert sans route et sous un soleil écrasant. Les fossiles découverts seront expédiés au Fossil Lab, mon laboratoire à l’université de Chicago, aux États-Unis, afin d’y être soigneusement nettoyés et étudiés. Ils seront ensuite renvoyés au Niger et exposés pour mettre à l’honneur l’incroyable patrimoine du pays.

J’ai sillonné le Sahara nigérien au cours de onze expéditions en trente-deux ans. Les deux dernières, en 2018 et 2019, ont été des missions de reconnaissance, durant lesquelles j’ai repéré des zones riches en ossements, notamment des squelettes de dinosaures. Sans équipe ni matériel pour les prélever, j’ai dû me contenter de consigner les sites et d’imaginer le prochain voyage. Mais une pandémie mondiale a tout suspendu et j’ai passé deux ans à organiser, sans grand succès, des collectes de fonds. Jusqu’à ce qu’un mécène, sous réserve d’anonymat, accepte de financer la totalité de l’expédition.

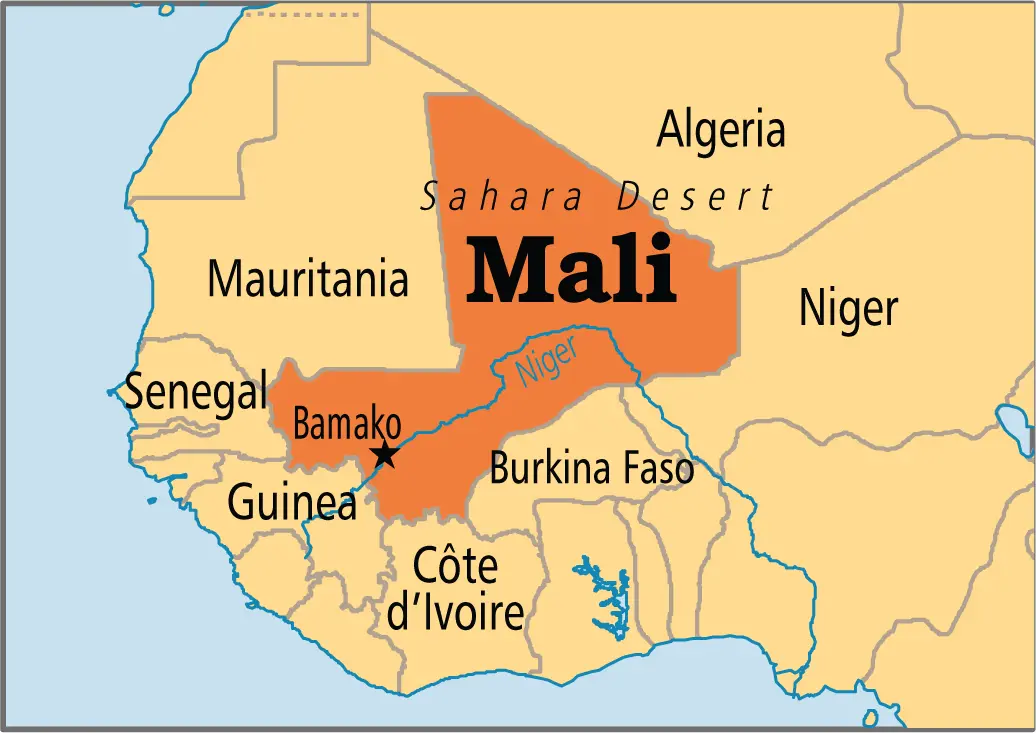

En matière de dinosaures, le Niger est un vrai paradis, en raison de deux épisodes géologiques fortuits. Le premier remonte au début du Jurassique, il y a 180 millions d’années, quand le supercontinent Gondwana a commencé à se morceler, creusant une gigantesque dépression au milieu de ce qui forme aujourd’hui ce pays d’Afrique de l’Ouest. Pendant des millions d’années, cette dépression, une région verdoyante et débordante de vie, s’est remplie de sédiments et de squelettes de dinosaures, entre autres créatures. Le second phénomène a eu lieu il y a 20 millions d’années, lorsqu’un point chaud volcanique a donné naissance au massif de l’Aïr sur le pourtour de la dépression : les strates géologiques ont alors basculé, ramenant à la surface les squelettes aujourd’hui fossilisés.

Notre programme est ambitieux et promet d’être éprouvant : nombre de mes jeunes collègues n’ont jamais mis les pieds au Sahara, travaillé sous surveillance armée par 54 °C, ou passé un mois sans se doucher. Rien, en revanche, n’avait été épargné à mes compagnons des précédentes missions : intoxication alimentaire, paludisme, tempêtes de sable, pannes met tant fin à l’expédition, attaques de bandits armés, coups d’État… Et pourtant, j’ai toujours hâte d’y retourner.

Personne ne connaît le territoire et ses secrets mieux que ceux qui y vivent. Notre site de fouilles le plus proche d’Agadez nous ramène à une découverte réalisée grâce à un nomade touareg. Des années plus tôt, il avait emmené mon équipe à moto dans le désert jusqu’à un endroit nommé Tchinekankaran par les Touaregs. Il s’agit d’une butte de gravier d’environ 3 mètres de haut qui s’étend sur plus de 2 km dans la plaine parsemée d’acacias de l’Ighazer. Au sommet de cette crête, une série de grosses vertèbres en forme de bobine émergeaient du sol. Quelques fouilles avaient révélé un peu plus cette colonne vertébrale, qui appartenait à un sauropode – terme taxonomique qui désigne tout dinosaure herbivore à long cou – de plus de 15 m de long. De retour sur la butte en 2022, mon équipe découvre quatre autres de ces créatures, dont l’une au cou surmonté de la plus grande des récompenses en paléontologie : un crâne. Les quatre semblent appartenir à une même espèce n’ayant pas encore été identifiée. Nous la surnommons « Ipod », abréviation d’« Irhazer Plain sauropod » (sauropode de la plaine de l’ Ighazer). Quant à la butte, nous lui donnons le nom de « Sauropod Island » (l’île des sauropodes).

Au vu du squelette, notre Ipod me semble remonter au Jurassique moyen, il y a quelque 160 millions d’années. Néanmoins, faute de strate de cendres volcaniques pour le dater, ce n’est qu’une simple hypothèse. J’ai cherché en vain ces strates lors de précédentes expéditions, comme tous les autres explorateurs qui m’avaient précédé au Sahara. Mais, cette fois, j’ai à mes côtés l’un des grands spécialistes mondiaux de la datation, Jahan Ramezani.

La grande découverte de ce chercheur de l’Institut de technologie du Massachusetts (MIT) est accidentelle, après qu’un caillou a crevé le pneu d’une de nos voitures, non loin de Sauropod Island. Pendant qu’on change la roue, il gravit un escarpement non loin de là. Peu après, il m’appelle et je le trouve en train de farfouiller dans de l’argile verdâtre – le signe d’un volcanisme de l’ère des dinosaures, d’après son œil averti. Contiendrait-elle les cristaux dont nous avons besoin pour dater nos fossiles ? Jahan Ramezani me répond en souriant : « Je te parie ma carrière que oui ! »

Trouver des ossements à Sauropod Island est facile. Reste à voir si nous pourrons prélever tout ce que nous avons sous les yeux au cours de nos trois semaines sur ce site. Une bonne partie de l’équipe en doute. Il y a trente ans, cela aurait sûre ment été impossible, mais les outils se sont beaucoup perfectionnés. Une partie des équipements actuels ressemble à ceux qui existaient lors de ma première incursion en 1993. Nous utilisons encore du plâtre, de la toile de jute et du bois pour créer des coques de transport autour des fossiles. Nos 4 x 4 sont les fidèles survivants des précédentes missions et nous nous nourrissions toujours de plats individuels déshydratés.

En revanche, l’apparition de nouveaux outils et technologies a révolutionné la vitesse des fouilles et l’imagerie des fossiles. Des marteaux perforateurs burineurs alimentés par des batteries au lithium ont remplacé les burins et les marteaux, et des marteaux piqueurs électriques légers, les pioches. Les GPS et les technologies d’imagerie numérique se sont substitués aux cartes dessinées à la main, tandis que les drones et la photogrammétrie génèrent en quelques minutes des images en 3D de simples fossiles aussi bien que celles d’un immense site de fouilles.

Je ne dirais pas que les équipements modernes facilitent le travail, mais ils le rendent en tout cas plus sûr et plus efficace. Ainsi, lorsque nous quittons Sauropod Island, nos camions ploient sous leur chargement de quelque 23 tonnes de fossiles.

Des terres encore plus reculées nous attendent à Gadoufaoua. Le site est l’étendue d’Afrique la plus célèbre en matière de fossiles, au cœur du Ténéré. Il y a des années, mon équipe y avait trouvé des restes témoignant d’une époque où la zone était beaucoup plus humide. Ces ossements appartenaient au plus grand reptile crocodyliforme mangeur de dinosaures jamais découvert, le Sarcosuchus – que nous avions surnommé « SuperCroc ».

Nous quittons Agadez, où nous déposons les fossiles entre chaque fouille. Devant nous, une immensité rocheuse sans aucune route laisse place à des dunes majestueuses s’étendant à perte de vue. Ici, l’expertise de guides locaux est essentielle, car le sable peut recouvrir des trous dans lesquels les véhicules risquent de s’enliser, même avec des conducteurs expérimentés et habitués au Sahara. Notre gros camion à benne, chargé de cuves de 1 m3 d’eau, a tendance à s’enfoncer. Le désensabler ne tarde pas à devenir récurrent, triplant la durée du trajet vers Gadoufaoua, initialement estimée à un jour.

En apercevant les ossements fossilisés rougeâtres éparpillés partout sur les crêtes, nous savons que nous arrivons à bon port. Notre objectif est de trouver des espèces qui vivaient avec SuperCroc au Crétacé inférieur, il y a environ 110 millions d’an nées. À commencer par Ouranosaurus, un herbivore à voile dorsale de 9 mètres de long. Mon équipe en avait trouvé un il y a des années et l’avait recouvert pour le protéger de l’érosion du vent en attendant que nous puissions revenir sur place. Nous le locali sons en peu de temps : un magnifique ali gnement d’os aussi grands qu’un humain, agencé en éventail. C’est la première fois qu’une voile osseuse dorsale de dinosaure est découverte complète. Son étude aidera à déterminer les raisons d’être biologiques de ces excroissances.

Afin de rattraper le temps perdu à Agadez, nous travaillons jusque tard dans la nuit pour mettre au jour le squelette, sous la lumière de projecteurs alimentés par des générateurs. La tâche est certes exténuante, mais creuser la terre jour et nuit présente tout de même certains avan tages en plein cœur du Sahara. La nuit, les températures chutent de moitié par rapport au pic de 52 °C de la journée. Au terme de nos fouilles, nous réussissons à prélever 2 tonnes de l’ Ouranosaurus fossilisé en seulement trois jours.

Gadoufaoua cache ses secrets sous des sables sans cesse en mouvement : on pourrait passer juste à côté d’un crâne enfoui une année et le repérer la suivante. Lors d’une précédente visite, nous avions découvert une étendue plane de grès, aux allures de terrasse, qui renfermait une quantité stupéfiante d’ossements de dromaeosauridés, de tortues, de poissons – entre autres créatures. Miraculeusement, à quelques mètres d’une immense dune, elle est toujours visible. En un rien de temps, elle se retrouve entourée de paléontologues ébahis, à quatre pattes pour contempler cette ménagerie piégée dans la pierre. À l’aide d’une scie à lame diamantée, nous découpons la plateforme sur 15 cm environ, espérant obtenir des plaques que nous pourrons transporter dans des coques en plâtre.

Quand la première plaque se détache, avec à peine plus qu’un coup de burin, mon équipe pousse des cris de joie : un million d’os d’espèces inconnues se trouvent à notre portée. Les extraire de la roche ou des sédiments qui les entourent pourrait demander des années de travail en laboratoire. Mais, en immergeant une plaque dans de l’eau, nous découvrons que la gangue de grès ramollit instantanément ; autrement dit, ce trésor pourrait être libéré avec un effort minimal au Fossil Lab. L’ex citation de cette découverte nous aide à traverser les six longs jours nécessaires à la transformation de la plateforme d’ossements en 9 tonnes de dalles enveloppées.